ブロンテになりたかったモンゴメリ

はじめに

" I wonder if, a hundred years from now, anybody will win a victory over anything because of something I left or did. It is an inspiring thought. "

「いまから百年後になって、だれかが、わたしの遺すものやまたしたことによって何かに勝つことがあるだろうか。こう考えるだけで奮起せずにはいられない。」

(『エミリーはのぼる』第一章より)

1908年にL.M. モンゴメリの『赤毛のアン』が世に出て100年。

世界中で読み継がれ、日本でも新たな訳出が重ねられている『赤毛のアン』とそのシリーズについて、近年では「モンゴメリは、本当は家庭的な物語は書きたくなかったのだ」「世間に好まれるものを、仕方なく書き続けたのだ」などといった、読者が自然に抱く『赤毛のアン』のイメージを覆す内容の評論や解説書が目につくようになりました。

それは果たして、本当でしょうか?

アン・シャーリーの一番の「心の同類」であるモンゴメリ自身と、彼女の人生の中での「心の同類」たちを通して、モンゴメリがアンやエミリーの物語に託した思いを探ります。 (2010年にgoogle site等に執筆したものを再掲)

2020年にnoteサイトに執筆した『赤毛のアン ヨセフの真実』も、よろしくお願い致します。

by nobvko

I. 昔気質の少女

〜 オルコット〜

「赤毛のアンはオルコットの直系の子孫」

これは、イギリスの有名誌「スペクテイター」による『赤毛のアン』出版当時の書評です。(*1)

『若草物語』で知られるルイーザ・メイ・オルコットは、19世紀後半に活躍したアメリカの女性小説家で、モンゴメリが愛読した作家でした。

「時折仕事の手を休めて、小さな本棚をうっとりと見上げるのが好き。すべてお気に入りの本ばかり。

買うまえに読んでみて、ずっと読み続けたいと思うような本でなければ買わないし、作者から『目に見えない何か』が得られるはっきりとした確信がなければ手に入れたりしない。

10代の頃に読んだ大好きな詩人たちの本、オルコット、そして『ジプシー』物語。まだずっと好き。それからいろんな場所で出会い、手に入れた小説たち。擦り切れるほど繰り返し読み、何度も貸し出された・・・。」(*2)

そう日記にあることからも、少女時代のモンゴメリがいかにオルコットの作品を愛読していたかが伺われます。

そんなモンゴメリですから、冒頭の「スペクテイター」誌の書評が、イギリスに住むマクミランという文通相手から送られたときは、さぞ嬉しかったことでしょう。

その喜びは、マクミラン宛の礼状に素直に現れています。

「アンについての書評を送って下さって、ありがとうございました。送って下さらなかったら、あの書評を目にすることはなかったでしょう ── わたしが契約している切り抜き専門の会社もイギリスの書評をたくさん送ってよこしたのですけれども。『スペクテイター』紙の書評は少なからずわたしを喜ばせてくれました ── とても好意的で、縦二欄近くも割いていたのです。あの畏れ多い『スペクテイター』がわたしの本にいくらかは重きを置くだろうと言う人がいたら、そんな考えをわたしは一笑に付していたことでしょう。でも、それが起こったのです。」(*3)

確かに『赤毛のアン』には、オルコットへのオマージュが散見されます。

例えば、日本では、『美しいポリー』と『風の中のポリー』に分けて訳出されることもある『昔気質の一少女』。

この物語は、

「いつも、心の中で、女の子なんて、いないほうがずっといいと考えていた」(*4)

少年トムが、

「ええっ!それで、ぼく、ひとりでいって、一ども会ったこともない女の子を、家までつれてくるのかい?」(*5)

という風に、主人公の女の子・ポリーを駅に迎えにいくところから始まります。

これはまるで『赤毛のアン』のマシューのよう。

おまけにトムは赤毛で、「小さいときに、みんなから『にんじん』といってからかわれ」(*6)ていたのですが、『赤毛のアン』のアン・シャーリーもギルバートに同じようにからかわれます。

主人公のポリーは、ラテン語を「すらすらと、読」(*7)めてしまったり、「あっさりとかざりけのない服」(*8)を着ていたり、実は心の奥でトムの姉が着ているように「ふわふわしたかざりや、レースをつけたいと思ったり、かざり帯のむすびを、もっと大きく、はでやかにしたいと考え」(*9)たりする女の子ですが、彼女のそういった特徴はどれもアン・シャーリーにも見られます。

また、いつもは周囲を明るくする太陽のようなポリーが、

「そして、絵を見たついでに、日記を読んで、あたしのおくり物を笑って、それをみんなモードの罪にしようとするの。そんな、ひきょうなやりかたって、あるかしら。あたし、一生あなたたちをゆるさないわ!」(*10)

と「からだをふるわせて怒り、たたきつけるように」(*11)言ったり、失礼なことを言う友だちに「お腹のそこから、怒りがこみ上げてきて、するどい声で」(*12)叫んだりといった癇癪もちなところも、自分をからかったギルバートの頭に石盤を叩き付けてしまうアンに似ています。

おまけにもう一つ、トムのおばあさんが語る、物置の急な屋根からスモモの枝に手を伸ばして足をすべらし、たくさん繁った草の上に落ちて命拾いした思い出話も、アン・シャーリーが無鉄砲から「バーリーさんの屋根の台所の棟」を歩き、そこから落ちてかかとをつぶす怪我をした「アンの名誉をかけた事件」(*13)を彷佛とさせます。

ちなみに、ポリー(Polly)という名前はモンゴメリの子供の頃の愛称でもあり、トムの一番下の妹の名前モード(Maud)はモンゴメリのミドルネームと同じです。

愛称や名前の符合は、それをモンゴメリ自身が付けたのでない限り偶然の出来事と言うべきものでしょう。

ましてやオルコットが『昔気質の一少女』を著し、モンゴメリが生まれた1870年前後の時期は、

「ヴィクトリア女王の次女 ( Alice Maud Mary,1843-78 ) の影響などでモードの名に人気があった」(*14)

とのことですから、モードの符合はそんなに珍しくはなかったことかもしれません。

とはいえ少女のモンゴメリにしてみれば、自分と同じ呼び名の主人公や登場人物が描かれる物語に他にはないほどの親しみを覚えたであろうことは、容易に察せられます。

その物語の作者・オルコットの誕生日が自分と一日違いであることも、8~9歳の頃から「精神的で永遠なる事柄」(*15)について強い好奇心をもっていたモンゴメリに、特別な意味を感じさせたに違いありません。

Ⅱ. ヒロインの原型

〜 ブロンテ姉妹 〜

Ⅱ - 1 勝気な少女と夢見る少女

モンゴメリが『赤毛のアン』を出版するのに先立つこと60年前、19世紀中頃の英国文壇に多大な影響を与えた姉妹がいます。

『ジェーン・エア』や『シャーリー』で知られるシャーロット、『嵐が丘』で有名なエミリー、『アグネス・グレイ』と『ワイルドフェル・ホールの住人』を書いたアンのブロンテ三姉妹です。

三姉妹の中でも、特にシャーロット・ブロンテについてモンゴメリは次のように述べています。

「ベンソンが最近出版したシャーロット・ブロンテの伝記には心奪われました。でもシャーロットが、彼が描くような人を圧する背の低いガミガミ女だったとは思いません ── さりとて、ギャスケル夫人が書いた伝記にあるような、あまりに気高いヒロインというわけでもないでしょう。誰も本当のシャーロット・ブロンテを知ることなどできないと思う私です。彼女が貶(けな)されるのを見ると腹立たしくなるほど、シャーロットを愛しています。」(*1)

そんなモンゴメリが『赤毛のアン』の主人公・アン・シャーリーを「おそろしくやせっぽちだし、きりょうがわるい」(*2)少女としたのは、物語の主人公は美しくなければならなかった半世紀以上も前の時代に、シャーロット・ブロンテが二人の妹に対して

「不器量でちっぽけな女主人公が、あなたがたの女主人公と同様に興味ある人物になることを示しましょう。」(*3)

と言って綴った『ジェイン・エア』へのオマージュだったと思われます。

実はこの他にも、モンゴメリが描いた「アン・シリーズ」や「エミリー・シリーズ」には、おどろくほどブロンテ姉妹やその作品との符合が見つかります。

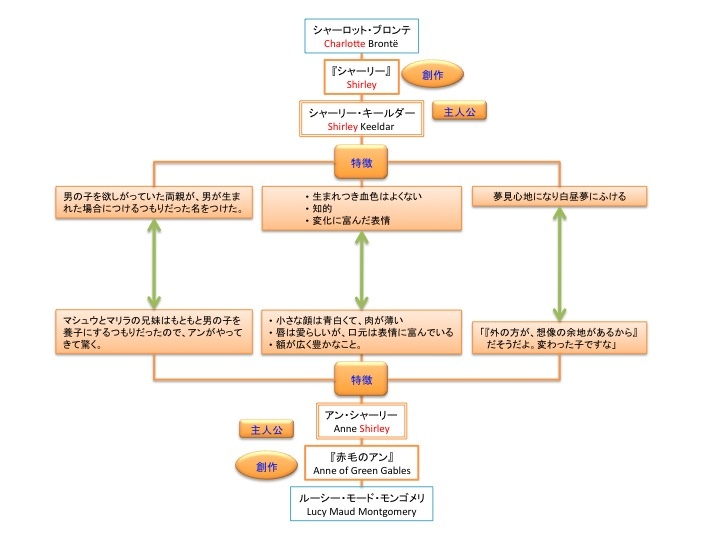

『赤毛のアン』に始まるアン・シリーズの主人公は言わずとしれたアン・シャーリー(Anne Shirley)。

そして、モンゴメリのもう一つの代表作であるエミリー・シリーズの主人公はエミリー・バード・スター(Emily Byrd Starr)。

一方、ブロンテ姉妹の名前はシャーロット(Charlotte)、エミリー(Emily)、アン(Anne)。

そして、シャーロットがエミリーをモデルにして書いた小説の題名が『シャーリー』(Shirley)。

こうして並べてみると、偶然と言ってしまうのがためらわれるほどの符合です。

これだけではありません。

『ヨーロッパ人名語源辞典』によれば、

「チャーリー(Charlie)は、チャールズの愛称形であるが、シャーロットから派生した女性名でもある。シャーリー(Sharley)やシェリー(Sherry)という変形もある。」(*4)

とのことですから、シャーロット ≒ シャーリーとなるのです。

厳密にはスペルの違いがありますが、モンゴメリは綴りの正確さよりも音に意識が向いていたタイプ 。(*5)

こだわるほどのことではないでしょう。

そうと知ったうえで、モンゴメリが描いた物語の主人公たちとブロンテ姉妹の名前を見比べれば、「アン・シャーリー」はアンとシャーロット、「エミリー・バード・スター」はエミリーと見事に一致するわけです。

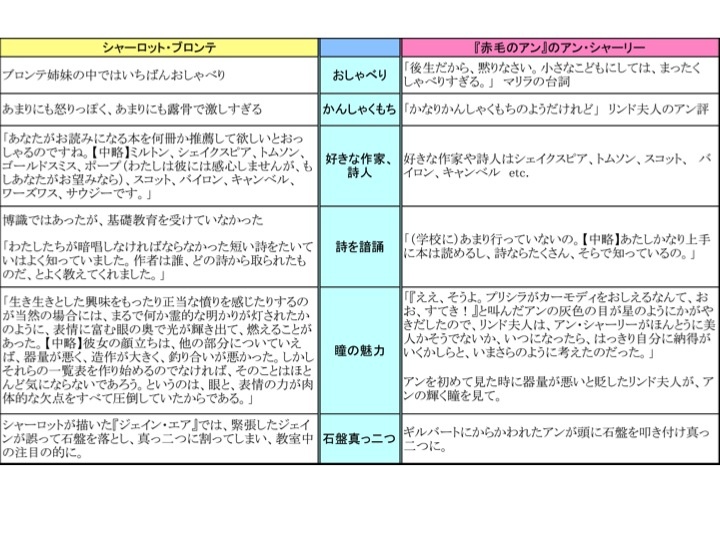

単に名前が一致しているだけではありません。

互いの特徴の類似も見られます。

例えば、もし次のような人物紹介を読んだなら、あなたは誰のことを思い浮べるでしょうか。

その少女はとてもおしゃべりで、かんしゃくもちです。

小さい頃はきちんと学校に通うことが出来ませんでしたが、シェイクスピアなどの本を読むことが好きで、トムソンやスコット、バイロン、キャンベルなどの詩をそらんじることができます。

お世辞にも美人ではないけれど、何かに夢中になった時の瞳は人を魅了します。

そんな彼女は物語の中で、石盤を真っ二つに割ってしまい、先生から罰を受けました。

『赤毛のアン』を読んだことのある人なら、これはまさしくアン・シャーリーのことだと思うはずです。

しかし、これらの特徴はみな、シャーロット・ブロンテのものでもあるのです。

エミリー・ブロンテの評伝を著したキャサリン・フランクは、『ジェイン・エア』に登場するテンプル先生のモデルとなったカウアン・ブリッジの若き女性校長、アン・エヴァンズのコメントを引きながら、

「シャーロットは『とても利発な賢い子供で』、ブロンテ姉妹の中ではいちばんおしゃべりでした。」(*6)

と 8~9歳の頃のシャーロット・ブロンテの様子を紹介しています。

また、シャーロットと直接面識のあった19世紀の英国ベストセラー女流作家エリザベス・ギャスケルが、シャーロットの死後著した『シャーロット・ブロンテの生涯』によれば、シャーロットは友人のエレンに宛てて、

「わたしの機嫌はあまりにもすぐにうち壊され、あまりにも怒りっぽく、あまりにも露骨で激しすぎるらしいのです」(*7)

「あなたがお読みになる本を何冊か推薦して欲しいとおっしゃるのですね。【中略】ミルトン、シェイクスピア、トムソン、ゴールドスミス、ポープ(わたしは彼には感心しませんが、もしあなたがお望みなら)、スコット、バイロン、キャンベル、ワーズワス、サウジーです。」(*8)

と書き送っています。

ギャスケル夫人はまた、10歳から14歳までの間は学校に通っていなかったために、同じ年の子たちからはとても無学だと思われていたシャーロットが、

「わたしたちが暗唱しなければならなかった短い詩をたいていはよく知っていました。作者は誰、どの詩から取られたものだ、とよく教えてくれました。」(*9)

というシャーロットの友人メアリ・テイラーの証言を載せています。

そしてギャスケル本人が捉えた、

「しかしときどき、生き生きとした興味をもったり正当な憤りを感じたりするのが当然の場合には、まるで何か霊的な明かりが灯されたかのように、表情に富む眼の奥で光が輝き出て、燃えることがあった。わたしは他のいかなる人にもこれと同じ眼を見たことがない。彼女の顔立ちは、他の部分についていえば、器量が悪く、造作が大きく、釣り合いが悪かった。しかしそれらの一覧表を作り始めるのでなければ、そのことはほとんど気にならないであろう。というのは、眼と、表情の力が肉体的な欠点をすべて圧倒していたからである。」(*10)

というシャーロットの印象。

また『赤毛のアン』には、かんしゃくを起こしたアン・シャーリーがギルバートの頭に石盤を打ち付けて割るという、いわゆる「石盤事件」が描かれていますが、シャーロットが描いた物語『ジェイン・エア』では、緊張したジェインが誤って石盤を落として真っ二つに割ってしまい、教室中の注目の的になったうえに教師から罰を受ける、というエピソードが描かれているのです。

石盤を割るというエピソードの元祖は、偶像を崇める同胞に怒って十戒石板を割るモーゼであり、「怒って割る」という点でモーゼにより近いアン・シャーリーですが、アンとシャーロットの共通点を踏まえた上で『ジェイン・エア』と『赤毛のアン』を読めば、やはりそれぞれの「石盤事件」は自然に重なって見えてきます。

そしてこの他にも、アンの最初の友だちになるダイアナと、ジェインの気持ちを最初に理解してくれる女中のベッシーは、ふたりとも黒い瞳に黒い髪の血色の良い肌の美人だった・・・など、類似する点があるのです。

エミリー・バード・スターとエミリー・ジェイン・ブロンテの間にも、大きな共通点が見られます。

モンゴメリの描いたエミリー・バード・スターは詩人をめざしますが、ニューヨークに出ることを誘われてもそれには乗らずに、プリンス・エドワード島のニュームーン農場で詩作を続けます。

エミリー・ジェイン・ブロンテも、その作品が注目され始めた後も、ロンドンに出て文壇社交界デビューすることを望まず、ハワースの荒野を歩き続けた人でした。

また、エミリー・シリーズの第一作目である『可愛いエミリー』の原題は"Emily of New Moon(新月農場のエミリー)"ですが、エミリー・ジェイン・ブロンテには

月の光がこうこうと輝く風の夜

一面の光の世界を視線はさまよう

といった月を歌った詩や、

夜のあいだずっと、おまえの目はきらきらと

私の瞳を覗き込んでいた。

そして私は深くやるせない吐息をつき、

この天からのまなざしに感謝する。

次から次に襲いくる思い ── 次から次に

果てしなく星が輝き

遠く近く、やさしい神秘の力が

全身を貫き、私たちは一つに。

という「星」という題の詩があります。(*11)

キャサリン・フランクによる評伝に、

「エミリーの詩に、夜、暗闇、風、月、星などがしばしば出てくるのは、彼女がもっとも自由に詩を書いていたのが夜だったということにも一因があるのかもしれない。【中略】エミリーは昼間の勉強や仕事をわきに押しやり、深夜まで、想像の世界に身を委せる。」(*12)

と書かれているエミリー・ジェイン・ブロンテ。

真夜中の3時に詩作に没頭するヒロインにエミリー・バード・スターと名付けたモンゴメリが、彼女を意識していなかったはずがありません。

Ⅱ - 2 符合する登場人物たち

モンゴメリとブロンテ三姉妹が描いたそれぞれの登場人物の間にも、多くの共通点がみられます。

①二人のシャーリー

シャーロット・ブロンテの『シャーリー』には、主人公・シャーリーについて次のような記述があります。

「シャーリー・キールダー(彼女にはシャーリー以外洗礼名がない。両親が男の子を欲しがり、結婚して八年後、娘しか授からなかったのを知ると、男が生まれた場合につけるつもりだった家族の男子名を彼女に与えたのだった)。【中略】生まれつき血色はよくないが、知的で、表情は変化に富んでいる。」(*13)

本当は男の子が欲しかったのに授かったのは女の子、というプロットはマリラの家に来たアン・シャーリーの境遇と同じ。

そして、その容姿も

「小さな顔は、青白くて、肉が薄く、【中略】あごは尖っていて凛々しいこと。大きな瞳は生き生きと精気に満ち、唇は愛らしいが、口元は表情に富み、そして額が広く豊かなこと。」(*14)

という特徴のあるアン・シャーリーと重なります。

また、

「夢見心地の状態や白昼夢にふけっている様子」(*15)

というシャーリー・キールダーのキャラクターも、

「『外の方が、想像の余地があるから』だとか何だとか。思うに、ちょと変わった子ですな」(*16)

と評されるアン・シャーリーを彷彿とさせます。

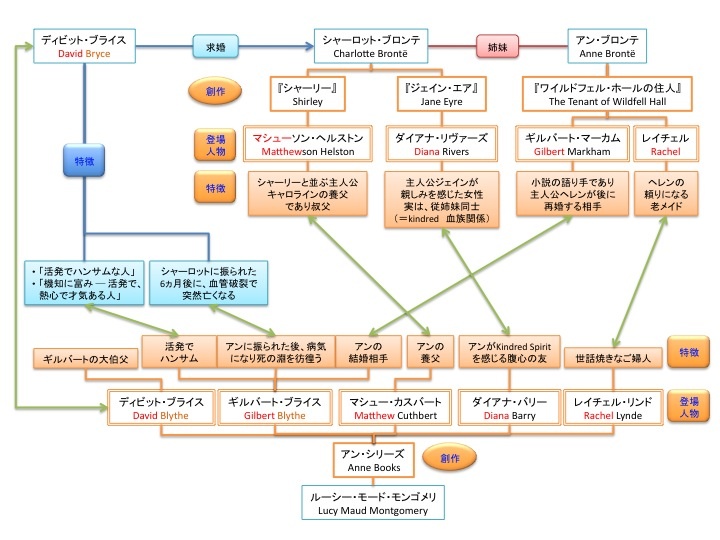

②二人のギルバートと二人のブライス

アン・シャーリーがずっとライバル視していて、後に夫となるギルバート・ブライス(Gilbert Blythe)の名は、アン・ブロンテの『ワイルドフェル・ホールの住人』という小説の語り手であり、主人公ヘレンが後に再婚する相手であるギルバート・マーカム(Gilbert Markham)と符合します。

『ワイルドフェル』のギルバートは、

「僕が感情をこめたり、機嫌を取り結んだりしそうになったり、言葉や視線にわずかながらも愛情の兆しが見えたりすれば、その瞬間に僕は彼女の態度の急変で罰せられました。《中略》やっとの思いで芽吹いたつぼみを一つずつ無情にも摘み取っていたのです。」(*17)

「僕は目の前の幸運を感謝して享受しながらも、未来にはこれ以上のものをと願い、期待することを忘れはしませんでした。しかしもちろん、こうした夢は僕だけのものにしておきました。」(*18)

と語っていますが、モンゴメリの描くギルバートも『アンの青春』で

「ギルバートはまだ少年期を脱したか脱しないに過ぎないが、人並みの夢は抱いており、その未来にはいつも、大きな澄んだ灰色の目、花のように美しい、優美な顔の少女がいた。ギルバートはまた、自分の未来をその女神にふさわしいものにしなければならないと、かたく決心していた。《中略》しかしギルバートは思っていることを言葉にあらわそうとしなかった。このような感情を明かそうものなら、アンは情容赦もなく、それを蕾のうちに切りとってしまうであろうし ── あるいはギルバートを軽蔑するにちがいないからだった。それがなにより辛かった。」(*19)

と悩んでいます。

『ワイルドフェル』のギルバートはヘレンのことを、貞淑な未亡人で(実は彼女は、堕落した酒浸りの夫から息子を連れて逃げてきていたのですが)、普通の女性に見られがちな他人のうわさ話に興じるようなところのない「心の純粋さと気高さ」を持ち、どの女性よりも「愛らし」く「崇高」であると惹かれます。(*20)

『青春』のギルバートも、「アンの最大の魅力」は、他の娘たちのように「見せかけの嘘をついたり、敵対意識をはたらかせたり、機嫌とりをするような、くだらぬ真似をしないこと」であり、「アンはこういうことからまったく離れていた。それも意識してでなく、動機も抱負も、水晶のように透明な、純情な性格からきていた。」と思っています。(*21)

このように、ヒロインに向けて芽生える恋心が蕾(bud)のうちに摘み取られてしまうという、二人のギルバートの悩みはまさに同じもの。

また、こんな奇妙な類似点も見つかりました。

『アンの夢の家』に登場するギルバートの大伯父さんの名前はデイビット・ブライス(David Blythe)ですが、シャーロット・ブロンテに求婚して振られた2人目の男性の名前もデイヴィッド・ブライス(David Bryce)という名で、綴り以外は同姓同名。(*22)

この実在の人物デイヴィッド・ブライスの、

「活発でハンサムな人」

「機知に富み ── 活発で、熱心で才気ある人」(*23)

という特徴は、『アン』のギルバート・ブライスを彷佛とさせますし、この男性が 23歳のシャーロットにプロポーズして振られ、

「六か月後に、突然、血管破裂で亡くなってしまった。」(*24)

という実話も、アン・シャーリーに振られた後に病気になって死の淵をさまよったギルバートのエピソードを思い出させます。

そしてモンゴメリは、このエピソードをアン・シャーリーが22歳頃の出来事としておいています。

③二人のダイアナ

アン・シャーリーが「心の同類」(Kindred spirits)を感じる腹心の友、ダイアナ・バリー(Diana Barry)。

彼女については、シャーロット・ブロンテの出世作『ジェイン・エア』で、主人公・ジェインが親しみを感じた女性ダイアナ・リバーズ (Diana Rivers)と名前が符合します。

ジェインはダイアナの兄からプロポーズされますが、実はいとこ同士だったという筋立てで、「いとこ同士」すなわち「血族関係=kindred」 となります。

リバーズの「リ」と「バ」をreverse(逆転)させるとバリーになるのも、ユーモアの才気あるモンゴメリならではのネーミングだったのではないでしょうか。

④二人のマシュー

『シャーリー』の物語には、シャーリーと並ぶもう1人の主人公キャロラインが登場します。

父を亡くし、幼い頃に母と別れた彼女の養父である叔父の名はマシューソン・ヘルストン(Matthewson Helston)。

この名前と役柄は、マリラとともにアン・シャーリーを引き取って育てたマシュー・カスバート(Matthew Cuthbert)を思い出させます。

⑤二人のレイチェル

そして、『赤毛のアン』に出てくる世話焼きなご婦人レイチェル・リンド夫人(Rachel Lynde)。

彼女は、アン・ブロンテの『ワイルドフェル・ホールの住人』の中に登場する「女主人の身の回り品を持って入ってきた頼りがいのある」(*25) 年配のメイド、レイチェル(Rachel)と符合します。

女主人ヘレンのメイドであるレイチェルは、物語の中でしばしば館のドアを開けて客人を招き入れていますが、モンゴメリが描くレイチェル・リンド夫人は最初の登場人物として物語の扉を開き、私たちを『赤毛のアン』の世界へと招き入れます。

このように、『赤毛のアン』の主要な登場人物の5人に関して、そのキャラクター設定までをも彷佛とさせる符合が見つかりました。

【ふたりのシャーリーの符合図】

【ふたりのシャーリーの符合図】

Ⅱ - 3 ヒロインの誕生日

実は、モンゴメリがブロンテ姉妹をオマージュしていたことを示すのは、名前や人物像の符合だけではありません。

モンゴメリの描いた二人のヒロインの誕生日が、三姉妹それぞれの命日と、深い繋がりを感じさせるのです。

アン・シャーリーの生まれ月である3月は、シャーロット・ブロンテが亡くなった月。

そして、エミリー・バード・スターの誕生日は、アン・ブロンテとエミリー・ブロンテそれぞれの命日である5月28日と12月19日とを組み合わせた、5月19日になっているのです。

ところでモンゴメリは、新婚旅行先の英国で、憧れの作家たちのゆかりの地をあちこち訪ねていますが、ヨークシャーのハワースにある、ブロンテ姉妹の家だった牧師館とシャーロットが妹・エミリーと共に眠る墓を訪ねたことも日記に綴っています。(*26)

当時はまだ交通事情も悪く、片田舎のハワースまで荒れ地の中を車を走らせるのは難儀だった模様。

おまけにそんな苦労の末にたどり着いた牧師館も、中の調度品は見学出来ず、外側からしか覗けなかったと記しています。

そうまでして訪れたかった場所であるのに、モンゴメリを研究する様々な本にはなぜかこのエピソードは見あたりません。

さて、妹・エミリーをモデルにした『シャーリー』という物語を描くなかで、自分より先に亡くなった妹を「この中に生き返らせ」「エミリーが経験せねばならなかった失望、苦しみ、失敗を取り除いた」(*27)シャーロット・ブロンテ。

彼女は、その6年後に妊娠中毒症のために38歳の若さで帰らぬ人となります。

わずか10ヶ月前に、父親の牧師補をしていたアーサー・ベル・ニコルズというアイルランド出身の男性と結婚したばかりでした。

新婚旅行から帰る途中に、シャーロットが親友に宛てて書いた手紙には次のような文章があります。

「ネルへ ── この六週間のうちに ── 私の考え方はずいぶんと変化しました。いままでよりもっとよく人生の真実が見えてきました。……ほんとうよ。ほんとうなのよ、ネル ── 妻になるということは厳粛で、不思議な冒険です。女にとって」(*28)

これは、家族から遠く離れた場所での肩身の狭い教師やガヴァネス(住み込み家庭教師)の仕事に追われる若い日々を過ごし、妻子ある男性教師への片思いと傷心から結婚には後ろ向きだったシャーロットが、「結婚生活によってもたらされる日ごとの、時間ごとの親しみの感情」(*29)を喜び綴った手紙なのだと、伝記作家キャサリン・フランクは述べています。

その「日ごとの、時間ごとの親しみの感情」を、たった1年も味わうことなく亡くなったシャーロットの命日が3月31日。

そして、ブロンテ姉妹、特にシャーロットが好きと言っていたモンゴメリがアン・シャーリーの誕生月としたのが3月(生まれた日にちはアンが孤児のため不明)。

これは単なる偶然でしょうか?

よく、おばあさんの命日に生まれた孫はおばあさんの生まれ変わりだとか、ジョン・レノンの命日に生まれたミュージシャンの誰だれはレノンの生まれ変わりだ、ということを言ったりします。

ところで、モンゴメリは1906年9月にマクミランへ宛てた手紙を、次のような一文で締めくくっています。

「海岸に行くと、わたしはいつも仲間がほしくなります ── 海の広さ、果てしなさ、広大無辺さに触れると、自分の卑小さに否応なく気付かせられて、無性に人恋しくなります。でも、森の中では、ひとりっきりでいるのが好きです。どの木もみんな昔からの親友ですし、ひそやかに吹き抜ける風はどれも陽気な仲間ですから。もし、霊魂再生説を本気で信じるなら、この世に生をうける以前のある一時期、わたしは木だったことがあるのだと思うくらいです。森の中にいると、いつも、完璧に、心ゆくまでくつろげるのです。

ところで、あなたはその霊魂再生説を心から信じる気になりますか。わたしにとっては心惹かれるものです。憂うつな気分のとき、生命は脈々と続いてゆくのだと考えるのが好きです。ひとつの生命と次の生命の間に死という安らかな眠りをはさんで ── 忙しい昼の時間にはさまれて夜があるのと同じように。それは不死の生ということほどには信じがたいとは思われません。さて、そろそろ危険な深みにはまりこみそうになってきましたし、時間も遅くなりました。おやすみなさい、未来の休暇の楽しい夢を見ますように。」(*30)

このような感性を持っていたモンゴメリですから、シャーロットの亡くなった3月を誕生月としたアン・シャーリーの物語を描くことで、家庭を築いていく喜び から一転して永遠の別れという悲しみの淵へと突き落とされた、愛する先達の魂を再生し救済しようとしたとしても不思議ではないでしょう。

シャーロットが妹・エミリーにそうしたいと思ったように。

果たしてモンゴメリは、シリーズの4作目『アンの夢の家』(後の1936年に書いた『アンの幸福』がシリーズ4作目に位置づけられるので、シリーズ構成としては5作目)で、アン・シャーリーにギルバートと結婚して家庭を育むことに専念する道を選ばせます。

『赤毛のアン』では自由な少女時代を過ごし、続く 『アンの青春』『アンの愛情』でも当時の若い女性としては破格の学問的成功を修めたアン・シャーリーが、平凡な家庭婦人に落ち着いていくという展開に、

「『赤毛のアン』でのアンは、聡明で、誇り高く、それでいて心優しくて、夢や憧れを大切にする少女だった。私はそんなアンを愛しているし、彼女が生き生きと描かれている本書もまた好きだ。そのアンが、そのまま大人の女になり、働き、恋をする姿を期待していた。しかし、アンは最後に、中学校校長の職を捨てて結婚し、五人の子供の育児に追われ、夫ギルバートの心変わりを気にやむ平凡な女になる。女は個性や自我を捨てなければ大人になれないとでも言うように・・・。」(*31)

などと失望する向きも少なからずおられる様子。

しかし、シャーロット・ブロンテの生涯を強く意識していたモンゴメリであれば、アン・シャーリーが社会的成功を収めた後で、愛情豊かな結婚生活を送るイメージを始めから抱いて、物語を描いていたはずです。

実際に、『アンの夢の家』は112日間(1916年6月16日~10月5日)という当時のモンゴメリとしては最速の早さで描き終えられ、その筆になんの迷いも無いことが伺われます。

1917年7月の日記では、『アンの夢の家』の出版に際して「『赤毛のアン』や自分でも気に入っている『ストーリーガール』と比べても一番の自信作」(*32)と綴っていますし、彼女の最後の住処である「旅路の果て」と呼ぶ屋敷には、『アンの夢の家』の表紙絵が飾られていたとか。(*33)

このことからも、アン・ シャーリーの新婚生活を描いた『アンの夢の家』に、モンゴメリが込めた思いの強さを知ることができるのです。

Ⅱ - 4 シェイクスピアよりもブロンテ

これまで見てきた通り、モンゴメリの作品にはブロンテ姉妹へのオマージュが散りばめられています。

ところで『赤毛のアンに隠されたシェイクスピア』では、アンのAnneという綴りそれ自体について、シェイクスピアの『リチャード三世』や『ヘンリー八世』、『ウィンザーの陽気な女房たち』に登場するAnneとの関連を指摘しながら(*34)、著者の松本侑子氏は、

「登場人物の名はシェイクスピア劇のパロディ」(*35)

であると論じています。

しかし、『ヨーロッパ人名語源辞典』をみると、

「ボヘミアのアン以後、イギリス宮廷にはアンの名をもつ人物が数多く排出した。リチャード3世の妃アン(Anne of Warlick)、ヘンリー8世の6人の妃のうち2人のアン(Anne Boleyn, Anne Cleves)、ジェイムズ1世の妃アン(Anne of Denmark)、ジェイムズ2世の最初の妃アン(Anne of Hyde)、そして、ジェイムズ2世とアン・オブ・ハイドの次女で、後の女王アン(Anne, 在位1702-14)などがその例である。」(*36)

とあります。

「フランス的で、いわゆる『上品』なイメージがある」(*37) "e"のつくAnneは、イギリス宮廷では珍しくない名前だったようですから、シェイクスピアに由来を求める必要もない・・・というより、シェイクスピアも宮廷を描けばAnneに当たるという程度のものだったのではないでしょうか。

松本氏はまた、宝石に魅入られ倫(みち)を外した男爵夫人を描いたウォルター・スコットの『ガイアスタインのアン』という物語のタイトル "Anne of Geierstein" が、アン・シリーズのタイトル("Anne of Green Gables", "Anne of Avonlea", "Anne of the Island" 等々)の元ではないかと推論しています。(*38)

しかし、先に『ヨーロッパ人名語源辞典』から引用したように、Anne of ~ という表現はイギリス宮廷のAnneたちの呼び名として決して珍しいものではありませんでした。

女王アンも、Anne of Great Britainと称されています。

このことから、スコットにせよモンゴメリにせよ、Anne of ~というタイトルは宮廷女性の定型的な呼び方をなぞったものであったと考える方が素直でしょう。

実際、モンゴメリは『アンの青春』の中でダイアナに、「アンという名前はあたしには、ほんとうに威厳のある、女王のような感じがしてよ。」(*39)と言わせています。

松本氏はそのダイアナの名の由来についても、シェイクスピアの『終わりよければすべてよし』で、主人公ヘレナの結婚を機転を利かせてうまく取り持ったダイアナ・キャピュレットからではないか、と書いています。

そして、「ヘレナという名前も調べてみると、アンから派生する名前」(*40)であるとして、シェイクスピアとの関連性を一層強調しています。

しかし、『ヨーロッパ人名語源辞典』にはヘレナとアンの関連を示す記述は見当たりません。

その代わり、アンはハンナの変化形(*41)とありますから、松本氏はヘレナとハンナを間違えたのでは?

実質的にアン・シャーリーとダイアナ・バリーの2人だけの事例から、「登場人物の名はシェイクスピア劇のパロディ」(*42)と論じた松本氏は、これを補強するように「シェイクスピアの妻と弟妹がアン、ギルバートそしてアンという名前」(*43)という事実を示して、シェイクスピアとの関連を強調しています。

しかし、シェイクスピアの家族のキャラクターやエピソードについての紹介は一切ありません。

もちろん、モンゴメリが『赤毛のアン』の人物設定に関して一切シェイクスピアに因んでいないと言い切るつもりはありませんが、ブロンテ姉妹との間に見られる多くの直接的な符合のほうが、より強い関連性を物語っていると言えないでしょうか。

【モンゴメリとブロンテ姉妹、英王妃 人物名関係図】

Ⅲ. 同類の文通相手

〜 マクミラン 〜

Ⅲ - 1 アンの結婚、モンゴメリの結婚

モンゴメリの一番のお気に入りだった『アンの夢の家』の冒頭には、こんなシーンがあります。

結婚式の支度をしながら、ハーモンという小母さんから

「中学校の先生をしているのに較べたら、結婚生活はあんたの思ったほど気に入らないでしょうよ」(*1)

と言われたことを思い出したアンは、

「ハーモンの奥さんは、知らない困難に飛び込むより現在しょってる苦労のほうがましだというハムレットの意見に賛成してるのよ」(*2)

と言って朗らかに笑います。

するとダイアナが言うのです。

「『ハー モンさんの言うことなんか気にかけることはないわよ。』ダイアナは主婦生活四年の貫禄を示して慰めた。『勿論、結婚生活にはいいこともあれば悪いこともあるわ。万事が必ずうまくいくものと考えてはならないのよ。でもね、アン、結婚生活は幸福なものだということは確かよ、自分に合った人と結婚すればね』」(*3)

この作品が発表されたのは1917年。

モンゴメリが結婚して6年が過ぎた頃のことですから、ダイアナの台詞はモンゴメリ自身の台詞でもあるように聞こえます。

モンゴメリは、12年間の長きに渡って厳格な祖母を一人で世話し、そして看取ったそのすぐあとに、1906年に婚約していた牧師のユーアン・マクドナルドと結婚しました。モンゴメリが遺した記念品や写真、スクラップブックなどをまとめて紹介している『あるカナダ人の人生を描写して:L.M.モンゴメリーのスクラップブックとブックカバー』というサイトには、

「1903年にモードがノラ・ルフルジーと順番に書きつづった、コミカルな日記の中で【中略】ノラはユーアン・マクドナルドに対するモードの関心をからかいました。6月25日、ノラはこう言っています。『月曜日の夜、モードは『アイスクリーム(のように甘い)』電話をかけなくてはならなかった(ほら、彼女は若い牧師が来てから教会での仕事を始めたでしょ)』(未出版日記、147p)。」(*4)

という記事が紹介されていますから、ユーアンがモンゴメリの住むキャベンディッシュに赴任したときから二人の交際が始まっていたことがわかります。

8年もの交際期間を経たうえでの結婚ですから、モンゴメリにとってユーアンは「自分に合った人」だったのでしょう。

とは言うものの、少し気になることもあるのです。

Ⅲ - 2 レスリーの再婚相手とモンゴメリの文通相手

モンゴメリは、『アンの夢の家』にレスリー・ムアという美しい乙女を登場させます。

彼女には母親が借金のかたに縁組みしたという「夫」がいて、旅先で事故に遭い気が触れてしまってからの11年もの間、ずっとその看護をしていました。

しかし物語のラストで、正気に戻れる可能性があることを知ったギルバートが手術を勧めた結果、男は「夫」にそっくりな従兄弟で「夫」はすでに死んでいたことがわかります。

12年間の看護を「責任の神聖」(*5)の教えどおり立派に果たしたレスリーに「真実」が「自由」を与えた(*6)という『アンの夢の家』のお話は、モンゴメリが祖母の看病に費やした歳月と重なると同時に、夫ユーアンに対する当時の心境も投影されていそうです。

なぜなら、この物語が上梓されてから2年の後に、ユーアンは学生時代に患ったうつ病を再発しているからです。

おそらくは、物語を執筆している最中も、あるいはそれ以前からその兆候は現れていたことでしょう。

自分自身の現実とだぶらせたレスリーにモンゴメリが用意した結末。

それは、作家志望のジャーナリスト、オーエン・フォードとの結婚でした。

そして、ここで思い出されるのが、モンゴメリの文通相手のマクミランです。

G.B. マクミランは、詩人を志すスコットランド人ジャーナリストでした。

彼との文通は、ユーアンと出会ったのと同じ1903年から始まり、モンゴメリが亡くなる4ヶ月前まで続きます。

モンゴメリのマクミラン宛ての手紙を『モンゴメリ書簡集Ⅰ』として編纂したボールジャーとエパリーが、

「マクミランに宛てた手紙は親密であり、かつ真情を吐露している。」(*7)

と記すとおり、モンゴメリが彼とのやりとりをとても大切にしていた様子が随所に伺われる手紙は、読んでいて心穏やかになります。

そしてそこには、アン・シリーズのそれぞれの作品について、感想や執筆がらみの愚痴などが書き綴られているのですが、不思議なことに『アンの夢の家』については何も触れられていないのです。

ちなみに、1919年2月の手紙を見ると、

「『アンの夢の家』の書評の載っている『ガゼット』紙も届きました。ある切り抜き提供会社も『スペクテイター』紙に載ったものを送ってくれましたし、『ブリティッシュウィークリー』にも、似たりよったりのものが載っていました。」(*8)

とだけありました。

マクミランは『赤毛のアン』のときと同様に、『アンの夢の家』についての書評を掲載した英国の雑誌をモンゴメリに送っていたようです。

それなのに、モンゴメリ自身は「作家志望のジャーナリスト」が登場する物語について、あるいはその書評へのコメントを一言も書いていないのはなぜでしょうか。

せめて、実在の「詩人を志すジャーナリスト」はどう思ったのか知りたいもの。

でも、それも無理でしょう。

なぜならモンゴメリは、マクミランからの手紙を後世に遺してはいないからです。

とはいえ、実在の「詩人を志すジャーナリスト」と架空の「作家志望のジャーナリスト」の関係を強く想像させるものはあります。

『アンの夢の家』のなかのエピソードと、モンゴメリがマクミラン宛の手紙に書いたある出来事がそれです。

まずは、『アンの夢の家』のエピソードから。

『アンの夢の家』で、結婚したアンとギルバートが初めて住んだのは、「港の海岸に打ち上げられた大きなクリーム色の貝殻そっくりに見える」小さな家。

その家が建てられたのは、今は灯台に住む年老いたジム船長がまだ16歳の時でした。

英本国からプリンス ・エドワード島の小学校へ赴任したジョン・セルウィン先生から、海辺でありとあらゆる詩を暗唱してもらった10歳年下のジム少年。

その先生には一緒に来るはずの花嫁がいたのですが、両親に死に別れた後ずっと世話をしてくれた伯父さんの看護のために来れないでいました。

ある日、その花嫁がとうとう来ることを知らせる便りを受け取った先生は、ジム少年にこう言います。

「【前略】封を切る前から私にはよい知らせだということが分かっていた。二三日前の夜、あの人を見たからね」(*9)

ジョン先生はある才能というか ── または呪いというか、そういうものにときおり見舞われるのでした。

「これから起ころうとすることが見える」(*10)先生は四か月前の晩、座って炉の火を眺めているうちに英本国の見慣れた古い部屋が見えて、そこに婚約者がいて、うれしそうに先生のほうへ手をさしのべているのを見ていたので、よい便りが来ると分かっていたのです。

「いいや、夢ではない。だが、この話は二度としないことにしよう。君がこのことを本気で考えると私達はこれまでのような友達でなくなるから」

「私には分かっているのだ。前にもこのために友達を失ったことがある。私にはその人達を責める気はない。時にはこのことのために私は自分自身にさえ親しめないことだってあるのだもの。このような力には神性がまじっている ── よい神性かわるい神性か、だれに分かるというのだ? 神にしろ、悪魔にしろ、あまり密接にかかわりあうのにはわれわれ人間はしりごみするのだ。」(*11)

先生を慕う村人たちは、じきに花嫁がやってくることを知ると、総掛かりで新しい家を用意しました。

しかし海が時化て、ひと月で来るはずだった花嫁を乗せた船は2か月たっても到着しません。

「(先生は)腕組みをして大岩によっかかり、海をじっと眺めてました。【中略】『ジョン ── ジョン』とわしはまるで ── まるで ── おびえた子供のように大声をあげたですよ、『眼をさましておくれ ── 眼をさましておくれ』とね。」(*12)

と心配するジム少年に、先生は応えます。

「万事安心だ」「私はローヤル・ウィリアム号がイースト・ポイントをまわって来るのを見た。あの人は夜明けにはここへ着くだろう。明日の晩、私はわが家の炉ばたに私の花嫁と一緒に座っているだろうよ。」(*13)

このような不思議な昔話に真剣に耳を傾けるアン。

ジム船長はそんなアンに「同類(kindred)」を感じます。

そして、このジム船長の昔話で語られる「これから起ころうとすることが見える」ジョン先生の孫が、レスリーと結婚することになる作家志望のジャーナリスト、オーエン・フォードなのです。

Ⅲ - 3 visionが見える同類(kindred)

ところで、モンゴメリは前述の1919年2月の手紙、すなわち『アンの夢の家』の書評を載せた『ガゼット』紙を送ってくれたマクミランへの返信に、ある不思議な体験を綴っています。

「【前略】三月の初め頃に見た夢の中で、ある新聞に《いまわしい三十の日々が近づきつつある》という見出しを見ました。そして、その翌日には、わたしがある瀕死の男の人を抱いている夢を見たのです。その人が、抱き上げていたわたしの腕(かいな)から地面に落ちて死に果てたとき、カイゼルの父親であることがわかりました。わたしの少女時代にはフレデリック皇太子として知っていた人物です。【中略】その後、六月に再び夢を見ました。わたしがフォッシュ司令官に会い、彼がひとこと《十月三日》と言ったという夢です。そのときはほとんど気にもとめませんでした。前にも述べましたように、夢を信じなくなっていたものですから。でも、形勢が一変して、二度目のマルヌ河の奇跡が起こると、それらの夢のことを、再び考えました ── なぜなら、最初に敗北を喫したのがあの皇太子の軍隊だったからです。というわけで、メモ帳を取り出し、三月二十一日から、フォッシュがドイツ軍の側面に攻撃をしかけた日までの日数を数えました。この間の戦況は箸にも棒にもかからぬほど惨めなものでした ── ドイツ軍が大なり小なり前進を続けたわけです。それがきっかり三十日間だったのです。その後の日々はすべて、ドイツ軍の動きを阻止したのですから。あなたはあなたなりにお好きなように解釈なさって結構ですよ!

【中略】

戦争は終わりました。でも、そのあとに残されたさまざまな問題にはわたしたちのひい孫の代まで悩まされることでしょう。さて、《十月三日》という夢のほうは、どういうことなのでしょうね?まあ、証明するなんてことはとてもできる事柄ではありませんが、次に述べることは信じています。

あなたは覚えていますか、十月四日にマクシミリアン皇太子がドイツ帝国議会を前にして、停戦の申し入れをする決定が下されたと宣言したことを。あの宣言は四日に行われたのです。とすると、停戦申し入れの決定は三日になされたと考えるのが、理屈に合っていると思いませんか? 反証が出ない限り、そう信じることにしています。」(*14)

『アンの夢の家』の先生と同じように、これから起こるvisionが見えたモンゴメリ。

おまけにこれは9つ目の夢で、これまで見た8つも全て正夢だったと記しています。(*15)

モンゴメリはこの他にも、たびたび経験している不思議な出来事をマクミランに書き送っているのです。

1920年には、目にけがをした長男が麻酔を使う検査をする際、「今ここにフリード(亡くなったモンゴメリの親友)がいてくれさえしたら」と願いつつ、死後も「人格が不滅だってことをはっきりと知りた」くなり、「もしあなた(フリード)がここにいるのなら、ダフがわたしのところにやってきて、キスするようにしてちょうだい」と「張り詰めたささやき声で言」うと、一度もそんなことをしたことのない飼い猫のダフィーが「厳かな足どりで部屋を横切り」やってきて2度も彼女にキスをした、と書いています。(*16)

1922年には、カナダの避暑地マスコウカで見た、母親の姉のアニーおばさん、従姉妹のバーティ・マッキンタイア、今は亡き従姉妹で親友のフリード、そしてマクミランといった人たちと一緒に過ごすvision(白昼夢)の詳細な内容を伝えています。(*17)

『アンの夢の家』で、ジョン先生に「この話は二度としないことにしよう。君がこのことを本気で考えると私達はこれまでのような友達でなくなるから」と言わせた事柄を、マクミラン宛の手紙でかくも詳らかに綴っているモンゴメリ。

彼女はvisionのなかで共に過ごした人たちを「kindred spirits」(*18)と呼んでいますから、マクミランはkindred(=同類)。

visionが見えたジョン先生もkindred(=同類)なのは明らかです。

そして、先生のkindred(=血縁)であり、

「多分、われわれの中に閉じこめられた無限性があの肉眼で見得る完全性の中に表現されている同類の無限に呼びかけているのかもしれませんよ」(*19)

と呟くオーエン・フォードを、マクミランに重ねて描いたに違いありません。

Ⅳ. 論争の文通相手

〜 ウィーバー 〜

Ⅳ - 1 文学と戦争についての論争

モンゴメリはマクミランの他に、もう一人の男性と文通をしています。

それは、ブロンテ姉妹の章で示した、「彼女が貶(けな)されるのを見ると腹立たしくなるほど、シャーロットを愛しています」という一文を書き送った相手。

モンゴメリより4歳年上の、イーフレイム・ウィーバーという平和主義宗派メノナイトに属する人物で、1902年から文通が始まっています。 (*1)

モンゴメリはウィーバーの手紙を「教養にあふれ思慮深く、優れた韻文で綴られている」(*2)と評していますが、人物としてはマクミランの方が優れていると受け止めていました。

そして、彼女がウィーバーに送った手紙を読むと、マクミランとの文通で何度も書いている神秘的な体験について、一度も書いていないことがわかります。

マクミランに伝えた「心の同類たち」とキャンプするvisionにも、ウィーバーは登場していませんから、ウィーバーはモンゴメリにとってマクミランとは異なる種類の相手であったのでしょう。

それでも、モンゴメリとウィーバーの文通は、マクミランとのあいだと同様に生涯に渡って続けられ、モンゴメリが綴る物語についての互いの評価や、社会的な事柄についての意見が交わされました。

例えば1908年当時のやり取りでは、『赤毛のアン』でアンが修める学問的な成功について「物語の文学的な出来ばえと比べて、少しばかり出来過ぎのきらいがある」と批評するウィーバーに、モンゴメリは「今はまだ私には、世間の求める基準をあけっぴろげに否定することはできません」と返信しています。(*3)

1924年には、ウィーバーから「エミリーは当然もう一人のアンですよね」と書かれた手紙を貰ったモンゴメリが、「そうなってしまったかもしれませんが、それはうまく表現できなかった私の失敗です」と答えています。(*4)

また、同じ手紙の中でモンゴメリは、

「あなたがおっしゃった、カーペンター先生の歴史の授業風景が唯一少しばかり大げさだというご意見、あれは面白いですね!なぜって、あそこがあの本の中では本当にあった出来事をそのまま描いた、唯一の部分だったからです!!それにしても、私が現実に起こった出来事や人物をそのまま描くと、きまって大げさだと批評されるのはなぜなんでしょう? きっと心理学的な何かがあるのでしょうね。他の作家たちも同じような経験をしていると言っていますし。もしかしてありのままの現実というのは、私たちが抱く観念と比べると毒々しくて不完全で矛盾が多いということなのでしょうか。真実でさえ、幻想というベールを被せなければ本当らしく見えないのでしょうか?」(*5)

と、教師であり文筆家でもあるウィーバーからの指摘をきっかけに、抽象化と具象化という人間の営みの本質に関わるテーマについての問いかけをしています。

このように、ウィーバーという批評家とのやり取りのなかで、モンゴメリは自身とその作品を客観的に自己分析するための視点と機会を得ていたようです。

そんなふたりの文通の中でひときわ目を引くやり取りは、第一次世界大戦の最中に交わされた論争でしょう。

「これは商業戦争だから、カナダ人の血を一滴たりとも流す価値などない」(*6)

と、1915年の書簡で主張したウィーバーに対してモンゴメリは、戦争のもたらす様々な苦難や葛藤に触れた後で、ウィーバーが大好きなテニスンの詩の言葉などを引きながら、次のように続けています。

「『行く者はまだずっと幸せ 残していく者たちに比べれば』(*a)

あなたからの手紙には本気でおっしゃっているとは信じられない一文がありました。きっと残酷な冗談に決まっています。あなたは『これは商業戦争なのだから、カナダ人の血を一滴たりとも流す価値などない』とおっしゃいます。よもや、よもやあなたはこの戦争の重要な意味を見落とすなんてことはないでしょうね。 ── これは死をかけた闘いなのです。自由と暴政の、現代と中世的観念の、(「中世」のスペルが正しくないでしょう。正しく書けたためしがないのです。)民主主義と軍国主義の。これは未だかつて英国が遂行する戦争の中でもっとも正義にかなったものであって、カナダ人の血に値すると信じています。もし私の息子が従軍できる年齢だったら、私は「お行きなさい」と言うでしょう、たとえ心が張り裂けてしまったとしても。もし彼が戦場で倒れることがあっても、幾百万の若者がそうであったように、彼の血は私たちの全てが何らかの形で信じている『遥かなる神聖な出来事』(*b)へと至る道程をしっかりとつなぎ合わせることでしょう!

これでやっとすっきりしました!昨年の7月にあなたの手紙を受け取って以来、押さえ続けていた怒りがフツフツと沸いてきて、それがいつ爆発するかと落ち着かない気持ちでいましたから。これで私の心は穏やかさを取り戻すことでしょう!

もしかしたら、少年たちの中には「冒険」気分で戦争に出かけていくものもあったかもしれませんね、戦争の最初の数週間は。だとしても、そう長くは続かないはずです。尋常ならざる精神が若者たちを包んでいるように思います。私たちの家庭を脅そうとしている見るも恐ろしい脅威を防ぐために出征すること、それが彼等に課せられた義務であることを自覚して赴くのです。先週の日曜の晩、二人の少年たちと過ごしましたが、その時の彼らの言葉をあなたも聞くことができれば、彼らが冒険を渇望して出かけるなどとは考えないはずです。彼らは死ぬほど真面目でした。

そのことを思うと心が痛みます。でも、男たちが戦争に行っている間、耐え忍び、家で『荷物のかたわらにとどまる』(*c)ことが女たちの義務なのです。

しかしそれとは逆に、『もはや戦いのことを学ばない』(*d)というイザヤの見た美しい幻が実現する日が果たして到来するのか、私には疑わしく思えます。あなたがおっしゃるように、人間には戦争を好む本能があるように見えるからです。もしかしたら、そのような本能は何か賢い目的のために植え付けられているのかもしれません。『血を流すことなしに、罪のゆるしはありえない』(*e) 苦しみは個々人にとって良いものであるなら国家にとっても良いもののはずです。高い理想は時に血によって肥やされるのです。良い理由で流されるにせよ悪い理由で流されるにせよ、犠牲であることに変わりはないのですから、収穫をもたらさねばなりません。」(*7)

徹底した平和主義を掲げ、第一次世界大戦でも自動的に兵役を免除されたカナダのメノナイトであるウィーバーの主張に、モンゴメリはどうしても同意できませんでした。

Ⅳ - 2 坂道をともに登る同類

価値観、人間観のかなり深い部分で大きな相違をもっていたモンゴメリとウィーバーでしたが、それが明らかになったことで文通が絶えてしまうどころか、モンゴメリはその相違自体を物語のエピソードとして描き込んでいます。

「『けっきょくのところ、これは商業戦争ですから、たとえ一滴といえども、善良なるカナダ人の血を流す価値はありませんよ。』海岸のホテルからやってきた、見知らぬ人がいった。」(*8)

これは、1921年 に出版された『アンの娘リラ』のなかで、アンの長男ジェムが出征する朝、駅で見送る人々に囲まれ途方に暮れているリラの「そばを行ったり来たりする人たちのきれぎれの会話」の一つとして出てくる台詞です。

まさに、ウィーバーがモンゴメリに宛てて書き送った文章そのもの。

また、出征兵士の壮行祈祷会で、「戦争反対論者」であるプライアー氏が、

「この堕落した戦いが終わりますように ── 兵士たちはだまされて西部戦線にかり出され、人殺しをさせられているが、手遅れにならないうちに、自分達の罪に目覚めて、悔い改めるように ── 軍服に身を固めてここに出席している、哀れな若者たちは、殺りくと軍国主義への道に追い立てられたのだが、いまならまだ救われるチャンスがある」(*9)

という、およそ場にそぐわない祈りをささげたとき、その祈りにキレた「熱狂的愛国者の不信心者」ノーマン・ダグラスがプライアー氏に飛びかかるという場面もそうです。

このあとでモンゴメリは、アンの夫ギルバートに、

「ノーマンのひとり芝居は、まったくまちがっているし、言語道断だし、ばかげていた。だけどそれにしても、それにしてもだよ、アンおじょうさん、じつにすっとしたじゃないか」

と「頭をのけぞらせて笑」わせます。(*10)

そして、『アンの娘リラ』が出版されてひと月後にウィーバーに宛てた手紙では、

「これは戦争の時代に生きた少女たちを描いた、カナダの少女たちに捧げる物語です。【中略】少女の気持ちになって読んでみて下さい(あなたがお出来になるのなら!)。あんまり深読みしないでくださいね。」 (*11)

と、もう一人の文通相手であるマクミランには書いていないことを、わざわざ冗談めかして書いてもいるのです。

こういう付き合い方が出来てしまうモンゴメリとウィーバーの間には、やはりお互いを結びつける何らかの要素があったに違いありません。

1934年にモンゴメリは、ウィーバーへの手紙に"Hill Road"(坂を登る道)という詩を載せています。

怠惰な眠りに満ちた穏やかな谷から抜け出て、

誰も知らない険しい松林、その香りに満ちた不思議な斜面に足を踏み入れると、

そこは神の激しくも愛に満ちた風が岩から岩へと吹きわたる場所。

あぁ、厳しく見下ろすこの山の、登るにはつらく険しいことよ ─

だが、太古の昔から我を忘れて登った者たちを思えばこの心は震える。

小川を満たす雨粒のごとく、そこへ至ることを渇望した魂があの頂きを満たしているのだ。

谷に住む人々は知るべくもなし ─ その目眩のする遠い道の先にある、

宵の明星に届かんばかりの空色の高き峰を、

天上に住む人々が群れをなす遥かなる牧場を。

山頂に立ったとき、そこでは時の流れが止まり、

荘厳で変わることのない、あり得ぬほど麗しい都市が見えるのだろうか?

否、神の慈悲あらば、われらはそこにまた登るべき山を見い出すであろう。

彼女が"the philosophy I've always lived by,"(私が寄って立つ信条)であるとするこの詩(*12)を書き送っているところからも、ウィーバーはモンゴメリにとって、創作活動という坂道をともに登るkindredだったことがわかります。

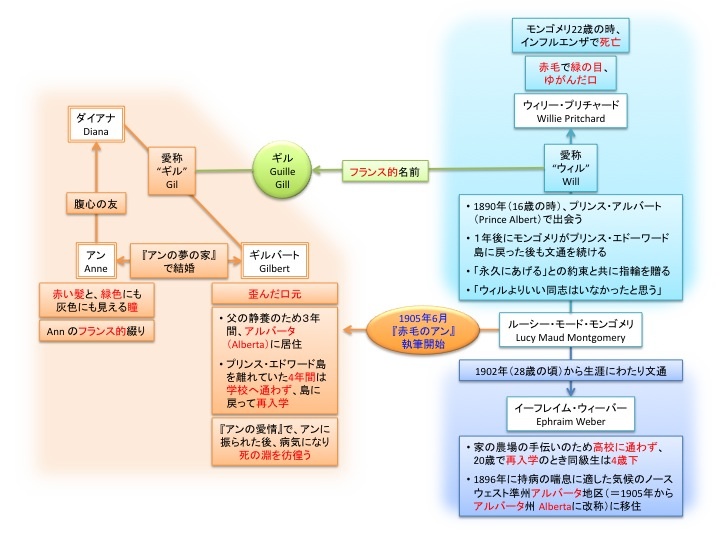

Ⅳ - 3 ギルバートとの接点

ところで、ウィーバーの経歴を詳しく見ると、興味深い点が幾つか目にとまります。

ひとつは、ウィーバーの高校入学についてです。

彼は家族の農場の手伝いのために19歳まで高校へは通っておらず、20歳で高校に再入学した時にはクラスメイトよりも4歳年上の存在でした。

つまり、4歳違いのモンゴメリと同年代の子たちと同じクラスに編入されたということになります。

もうひとつは、ウィーバーが住んでいたことのある場所について。

彼は1896年から、カナダ西部のノースウェスト準州アルバータ地区(1905年にはアルバータ州となる)にある、ウォータールー・メノナイト・コミュニティに移り住んでいます。

これらの事実は、モンゴメリが1905年6月には執筆に入っていた『赤毛のアン』の中で、

「これからはギルバートがあんたのクラスにくるわよ。それにね、あの人はいつもクラスで一番だったのよ。年はもう十四歳に近いんだけれど、まだ四の巻なの。四年前にあの人のお父さんが病気でアルバータへ静養に行かなくてはならなかったもんで、ギルバートもいっしょに行ったのよ。そこに三年いて今度もどってきたんだけど、それまでギルはほとんど学校へ行かなかったの。これからはもう今までみたいに、楽に一番になっていられないわよ、アン。」(*13)

とダイアナに語らせている、アン・シャーリーの未来の夫ギルバート・ブライス少年の境遇と重なるのです。

実は、二人の文通が始まって間もない頃、ウィーバーはモンゴメリに「私がなりたいと思う像を、話に描いてくれませんか」と頼んでいるのです。(*14)

『赤毛のアン』を執筆していた当時、モンゴメリはギルバートのなかにウィーバーの「なりたいと思う像」を描き出すつもりでいたのかもしれません。

しかし先に示したように、モンゴメリがアンの物語を通して描いたギルバートは戦争反対論者とは一線を画す良識派でしたし、ウィーバーのように文筆活動に傾注することもありませんでした。

モンゴメリがウィーバーの願いに応えるために、ギルバートの代わりに描いた人物があるとすれば、アンとギルバートの次男坊ウォルター(Walter)がそれであったのかもしれません。

美を愛し、心にわき上がるものを詩に綴っていた少年ウォルター。

ウィーバーのように戦争の醜さを誰よりも恐れたウォルター。

しかしモンゴメリは、彼に自らの意志で従軍の道を選ばせます。

果たしてそれは、ウィーバーの「なりたいと思う像」だったのでしょうか。

もしかすると、モンゴメリがウィーバーに望んだ像だったのかもしれません。

Ⅴ. 初恋の人

〜 ウィル 〜

Ⅴ - 1 恋愛を超えた友情

前の章で、アン・シャーリーの夫ギルバート・ブライスの少年時代の境遇は、イーフレイム・ウィーバーというモンゴメリの文通相手の経歴と共通点があると書きました。

また、ブロンテ姉妹の章では、シャーロット・ブロンテに求婚して振られた半年後に亡くなったデイヴィット・ブライスと、アンに振られたあとに病気で死にかけるギルバートのエピソードが重なることも述べました。

しかしモンゴメリがギルバートに、より強く投影している人物の像があります。

その人物の名は、ウィリー・プリチャード。

モンゴメリが16歳の時に、再婚した父親と暮らしはじめたプリンス・アルバートの地で知り合ったクラスメートでした。

「新しい生徒が入って来た ── ウィリー・プリチャード。赤毛で緑の目、ゆがんだ口!と言うと魅力的には聞こえない。たしかにウィリーはハンサムではない ── でも素敵。ウィリーといると、とてもおもしろい。」(*1)

モンゴメリが後に描く「際立って赤い髪」「その瞳は、光線や気分によって、緑色にも灰色にも見えるようだ。」(*2)というアンの特徴と、「歪んだ口元には、人をからかうような笑いが浮かんでいた。」(*3)というギルバートの特徴を合わせ持つウィリー。

彼とモンゴメリは、すぐに特別な気持ちを抱き合う仲になります。

「今夜ソファーにすわっているとき、ウィルから指輪を返してもらった。でも明日『永久』にあげると約束した。ウィルはまた私の巻毛をひと房欲しいと言った。断るふりをしたけれど、考えを変えるかもしれない。

滑稽でしょう? これが将来何か特別な関係に発展するのかしら? いいえ、もちろんそんなことはないわ。私たちはただいい友だちでいるだけ。これまで会った男の子のうちでウィルがいちばん好きだけど、愛していないことはわかっている。彼はちょうど兄弟か、愉快な仲間のようだ。」(*4)

「いい友だち」なんて、まるで『アンの友情』や『アンの愛情』の中のアン・シャーリーとギルバート・ブライスのよう。

この描写は、モンゴメリが16才の7月に書いた日記に残されたものです。

アンも、ギルバートが腸チフスで死にかけるまでの10年間、ギルバートからの友達以上の視線を拒み続けますが、きっとそれはモンゴメリ自身の少女期の体験に根ざした筋立てだったのでしょう。

しかし、現実の二人の仲は物語とは異なっていました。

ウィリーとの出会いから一年後、モンゴメリは義母との折り合いが悪かったために再びプリンス・エドワード島に戻ることになるのですが、その後もふたりは文通を続けます。

ところが、モンゴメリが22歳の時、彼女のもとに「永久にあげると約束した」指輪が送り返されて、6年間続いた文通は終わりを告げます。

ウィルはインフルエンザにかかって死んでしまったのです。

モンゴメリはのちの日記にこう書いています。

「これまで知り合った男性を思い返すと、ウィルよりいい同志はいなかったと思う ── ええ、ハーマンでさえもかなわない。私はウィルに決して恋はしなかった。でも、これまでに知っている中でいちばん素敵な男の子だと思った ── 今でもそう思っている。私たちの友情は完璧だった。【中略】読んで討論した本の数々、それからともに経験した無数のささいな出来事。私はウィルの死をはじめて知ったときよりも、今の方がもっと彼との友情を失ったことを残念に思う ── なぜなら、今の方がもっとはっきりとそのほんとうの価値がわかるから。でも、もし彼が生きていて、再会することがあっても、友情はもはやありえないだろうということもわかっている。彼の友情は愛をフィナーレとする男女の友情であったかもしれない。しかし、昔の同志的な友情はもはや不可能だろう。」(*5)

モンゴメリがこの日記を書いたのは25才の秋のことですが、実はその前年に、彼女はここに書かれているハーマンという男性との「命をかけた恋」と別れを経験しています。

ハーマンはその後、インフルエンザの合併症で亡くなるのですが、その訃報をモンゴメリが知ったのが25歳の夏。

つまり、ウィルとの関係を懐古する日記は、「命をかけた恋」の余韻が冷めやらぬ中で書かれたものなのです。

この7年後に、モンゴメリはマクミランに対する手紙の中で、ハーマンについて、

「私はその方を尊敬していませんでした ── 賞賛の念なんて全然持ち合わせていなかったのです。こんなことがある前には、人が尊敬しない男性を愛することができたなどとは、考えただけでも、一笑に付していたでしょう。」

「この人は亡くなってしまい、わたしとしてはこの恋がそういう結末を迎えたことについて感謝しています。もし生きていたら、おそらく結婚しないではいられなかったでしょうし、そんなことになったらほとんどあらゆる点で悲惨きわまりないことになっていたでしょう。」(*6)

と書いているところからも、モンゴメリにとってウィルの存在は、単なる恋愛の対象であったハーマンとは比べようもないほどのものだったことがわかります。

Ⅴ - 2 ギルバートに重ねられた想い

モンゴメリがギルバートに重ねたウィリーへの想いは、「ギルバート(Gilbert)」という名前にも示されています。

ギルバートはアンの腹心の友であるダイアナ・バリーから「ギル(Gil)」という愛称で呼ばれていますが (*7) 、日記からもわかるようにモンゴメリはウィリーのことを「ウィル(Will)」という愛称で呼んでいました。

実は、ギル(Guille)はウィル(Will)のフランス的名前 (*8) であり、ウィル ≒ ギルなのです。

モンゴメリが物語として描いた、死の淵から戻ってきたギルバートとアンが結ばれるストーリーは、もしもウィルがあのとき生還していたなら・・・という彼女の思いを下敷きにしたものに違いありません。

【ギルとウィル、ウィーバー】

Ⅵ. 遥かなる自己

〜 モンゴメリ 〜

Ⅵ - 1 モンゴメリの求めるもの

モンゴメリが書き残した日記や、文通相手に書き送った手紙などを読むと、次のような人物像が浮かび上がります。

◎ ケルト的あるいは神秘主義的と評されるような感性の持ち主

◎ 知的に洗練された対話を好む

◎ 伝統的な権威とそれに裏打ちされた社会的地位への信頼を持ち、

自らもそのような地位を得たいと願う

◎ 良き母親になることを幸せと感じる

モンゴメリは、終生これらの特徴が心の中で生み出すジレンマとともに生きた、そんな女性でした。

「大多数の人々は時と分別にかなった事柄だけを問題にして生きており、わたしの空想の世界での生活など理解できそうもない」(*1)

「たいてい、わたしは努めて表面的で月並みであろうと心掛けています。どうしようもなく絶望的になると、空想の世界に逃げ込んで、そこで出会う架空の気心の合う人々と心たのしい想像上の会話を交わすのです。現実に経験できるものほど満足のゆくものではないかもしれませんが、他の人々の知性のひらめきやそういう人々との出会いがもたらす刺激がないために、知らず知らずのうちに自分の魂を眠りほうけたような状態に陥れるよりははるかにましです。」(*2)

マクミラン宛の手紙にそう綴っているモンゴメリが、牧師のユーアンを生涯の伴侶としたのは、そうすることで「知性のひらめき」の刺激を空想の世界に逃げ込まずとも得ることが出来ると思ったからでしょう。

牧師は形而上の世界に生きる人であり、またユーアンが学位を修めたダルハウジ大学には、モンゴメリも7ヶ月のあいだ特別聴講生として在籍したことがあります。

彼女の求める知的な対話を交わしうる相手として充分だったでしょうし、そのことは3年弱の交際と5年間の婚約期間を通して確かめていたはず。

また、牧師の妻になるということは、周囲からも社会的な地位を認められることにもなったでしょう。

しかし、その一方でモンゴメリの感性が生み出す時空を超えたvisionは、キリスト教会の世界観とは大きく異なるものでした。

モンゴメリ自身が、

「もし、霊魂再生説を本気で信じるなら、この世に生をうける以前のある一時期、わたしは木だったことがあるのだと思うくらいです。森の中にいると、いつも、完璧に、心ゆくまでくつろげるのです。

ところで、あなたはその霊魂再生説を心から信じる気になりますか。わたしにとっては心惹かれるものです。憂うつな気分のとき、生命は脈々と続いてゆくのだと考えるのが好きです。ひとつの生命と次の生命の間に死という安らかな眠りをはさんで ── 忙しい昼の時間にはさまれて夜があるのと同じように。それは不死の生ということほどには信じがたいとは思われません。」(*3)

「『教会に参加する』ということは、私自身が受け入れない、受け入れることのできないある教えに同意することを意味した」(*4)

と書いているように、彼女に知的な刺激と社会的な地位をもたらしてくれる牧師館での生活は、彼女の内なるイメージ世界の自由にとっては枷となるものだったのです。

そんなモンゴメリにとって、物語を綴ることは彼女自身の心の調和を生み出すための大切な作業であったでしょう。

明るさとユーモアを携えた夢想的な少女が、周囲との衝突をくりかえしながらも成長し、周囲の人々を変えるほどの影響力を発揮しつつ、勉学でも立派な成績を収めるサクセスストーリーが綴られたのは、とりあえず第3赤毛のアン『アンの愛情』まで。

その後は、様々な経験を重ねることで野心から解放され、平凡な家庭生活と神秘的なvisionを感じる同類同士の共感を大切にする本来の自己像へと変化していった、『アンの夢の家』以降の物語からなるアン・シリーズ。

そこではモンゴメリ自身の心が抱えるジレンマが、理想的な形で止揚していく様が描かれています。

ただし、最終的には8冊に及んだアン・シリーズが綴られる過程においては、現実のモンゴメリの心は葛藤のなかにありました。

1921年 に『アンの娘リラ』を出版した後、モンゴメリはアン・シリーズの筆を止め、エミリー・シリーズを新たに書きはじめます。

元々神秘的な力を持って生まれた少女が、「常識的」ゆえに無理解な周囲の中で権威を疑い、自らの書きたいものを書こうと努め、「同類」たちに導かれるというストーリーが意欲的に描かれたエミリー・シリーズ。

そこでは、モンゴメリ自身のなかにある権威と社会的地位を求めてしまう側面から解放された女性像を描くことが試みられています。

脚光を浴びることを拒み、最後まで匿名を通したエミリー・ジェイン・ブロンテと重なる、エミリー・バード・スターという名を与えられた主人公は、モンゴメリがそうありたいと望んだ純粋な像なのでした。

Ⅵ - 2 アンにもエミリーにもなれなかった

ところがちょうどその頃、幸か不幸かモンゴメリは類い稀なる社会的栄誉を手にします。

エミリー・シリーズを執筆中に、英国王立芸術院の会員に選ばれたのです。

「1923年の冬、英国王立芸術院がわたしを《会員》に選んだということは、もうお知らせしましたかしら?従ってわたしには、もしそうしたいと思えば、署名のあとにF.R.S.A(英国王立芸術院会員)と書く権利があるわけです!大変な敬意の表現だと思います。カナダの女性でこの栄誉を授けられたのはわたしが最初なのです。」(*5)

そして『エミリーの求めるもの』を完結編として、エミリー・シリーズを終了させたその翌年には、英国皇太子に謁見の栄に浴します。

「島に滞在中のある日、イギリスの首相スタンレー・ボールドウィン閣下からの手紙を受け取りました。すてきな手紙 ── うれしくて喉をゴロゴロならしてしまいました。」

「知事官邸で催される園遊会で『英国皇太子殿下とお会いする』ようにという招待状が届いていました。で、わたしは急ぎ走りまわって新しいドレスと帽子を買い求め、出かけてゆきました。とても楽しく、興味深い会でした。【中略】スタンレー・ボールドウィン英国首相ご夫妻ともお会いし、楽しくお話しいたしましたが、お二人ともとても魅力的で、庶民的なお方です。それでおしまい。殿下に握手していただいたときにはめていた手袋は、孫たちのために《家宝》として、そして、それゆえに彼らに幸多からんことを願って、取ってあります。」(*6)

このような光栄に浴することで、モンゴメリがエミリーに込めた自らの純粋な像への憧れが揺らいだとしても不思議ではありません。

そしてここから、晩年に向けて彼女の葛藤は深まっていったと思われます。

エミリー・シリーズを終了してから10年の間、モンゴメリはいくつかの作品を世に出しますが、そのなかの『銀の森のパット』と『パットお嬢さん』で描かれた、自然に囲まれた土地での暮らしを慈しみ、その生活が変わらぬことを願う少女の物語は、当時のモンゴメリのアンビバレントな心境を映しているようです。

ちなみに「パット」という名は、ブロンテ姉妹の父親パトリック・ブロンテや、弟(兄)パトリック・ブランウェルの「パトリック」の愛称形で、ここにも容易にブロンテへのオマージュが見てとれます。

やがて62歳になったモンゴメリは、既に世に出した『アンの夢の家』の前後を埋める物語として、まずは『アンの幸福』を106日間(1935年8月12日~11月25日)で執筆。

そして三年後、体調のすぐれない中で、『炉辺荘のアン』をわずか88日間(1938年9月12日~12月8日)という彼女の執筆最短記録で書き上げました。

平凡な家庭生活の実践者として「生きている使徒伝」を綴るアンを描いたこの作品は、彼女にとって最後の作品となりましたが、温かい家庭を夫と対等に営むアンの姿は、妻や母としてのモンゴメリの理想像でもあったでしょう。

物心つく前に母親を亡くし、祖父母に育てられたモンゴメリにとって、良き母となることこそ大きな幸せでした。

英国王立芸術院会員となったことを喜ぶマクミラン宛ての手紙にみられる、

「まあ、わたしとしましては、そのことにほんのちょっぴり満足いたしました。でも、何と言っても、先日、下の息子のスチュアートが、厳かな口調で次のように言ってくれたときに感じたような満足の半分ほども感じさせてはくれませんでした。── 『もしぼくがもう一度生まれてくるとしたら、お母さんがやっぱりぼくのお母さんになるんだったらいいな』。本当にかわいいことを言ってくれたものですね!?」(*7)

という文章や、この前年のやはりマクミラン宛の手紙にある、

「書きはじめたばかりのこの手紙も、もうこれ以上書くことが出来ません。夜ふかしをする気になれないのです。早起きをして息子たちの朝食を作り、昼食の用意をして、学校に送り出してやらなくちゃ行けませんから。しかも、まず彼らを徹底的に《質問攻め》にした上でね ── 即ち!──

1,顔と首と耳は洗いましたか?

2,髪にブラシはかけましたか?

3,歯はみがきましたか?

4,指の爪はきれいにしましたか?

5,清潔なハンカチを持っていますか?

6,靴下留めは両方ともちゃんとつけましたか?

7,靴下には穴はあいていませんね?

8,鉛筆とメモ帳は持ちましたか?

という訳ですから、そんな時間が来る前にうたた寝をして、この手紙の残りは《次回》まで残しておかなくちゃなりません。おやすみなさい!」(*8)

という文章からも、彼女が母親としての幸せを感じている姿が見てとれます。

そんなモンゴメリも、子供たちが長じるに従って、世の多くの母親と同様、彼らが自分の思うような生き方をしないことに苛立ちを感じ、苦しむようになります。

まだ学生時分から、隠れて結婚して子供をもうけたり、やっとの思いで法律を修めはしたものの、弁護士業に失敗する長男。

小さな頃から感性の面でモンゴメリに似ていた三男(次男は死産)は、カナダの体操競技でチャンピオンになったり、医学部に進んだりと、母親好みの立派な経歴を達成しますが、お気に入りだった分、モンゴメリが勧める有力者の娘ではなく学生時代からの交際相手と付き合い続けていることが嫌だった模様。

夫の精神的病は重くなるばかりで、最後は牧師の職も辞めることになり、引っ越した先で雇ったシングルマザーのお手伝いさんに裏切られて人間不信に陥ったりと、自分の思うようにはならない「家庭」の現実に、晩年は苦しみ続けたようです。

そのような中で描かれた追加アン・シリーズの2冊『幸福』と『炉辺荘』。

自らが描いたアンのように、それぞれの存在そのものを愛することが何より大切だとわかっていながらも、そうは出来ない人間モンゴメリのジレンマが生み出したお話のようで、それ以前の6冊とは少し趣を異にする、なにか深いものがあるように母親である私には感じられます。

最後まで、相矛盾する内なる欲求と向き合うことで物語を紡ぎだしたモンゴメリですが、しかし、エミリー・ジェイン・ブロンテのように世間からの評価を一切求めず、自らの書きたいもの、つまり世間でいうところの「神秘主義的」な物語、あるいはケルト的精神世界の本質を描く作家となることは叶いませんでした。

そうなることを、心底欲していたのに。

能力的にできなかったのか、それとも社会的地位を求め続けてしまったためなのか。

いずれにせよ、戦争が始まる暗い世相の中で、アンにもエミリーにもなれなかった自らの晩年の姿に最後に絶望してしまったとしても、なんら不思議には思われません。

VII. 散りばめられたオマージュ

「誇り高く感じやすいシャーロット」(*1)をずっと愛していたモンゴメリ。

大好きなシャーロット・ブロンテに思いを馳せるなかで自然に沸き上がってきたイメージを、そのままアン・シャーリーに投影して描いた『赤毛のアン』が出版されて2年後、彼女を取材した記者が「シャーロット・ブロンテの再来」と評したことを素直に喜んでいます。(*2)

その一方で、物を描く能力はシャーロットよりもエミリーの方が上、とも明言している(*3)モンゴメリは、『嵐が丘』は不思議な魅力に満ちている、と何度も読み返していたことを後年の日記(*4)に綴っています。

そんな彼女が、本物の詩人・作家として密かに憧れていたエミリー・ブロンテを投影した少女が主人公である新たな物語を、10年間温めた末に描いたのは、『アンの夢の家』で試みた「ケルト的な神秘」ものへの再挑戦であったでしょうし、本当に描きたいものを描くことへの挑戦でもあったわけで、そのヒロインの名は「エミリー」以外にあり得なかった(*5)のです。

ブロンテ姉妹の物語世界を心から愛し、大きな影響を受けていたモンゴメリ。

モンゴメリが牧師との縁を求めたのも、単に社会的な地位と知的な環境を求めたというだけではなく、ブロンテ姉妹のように牧師館での暮らしの中で本を書くというスタイルを実現したいと願ったから、とさえ思えるほどです。

それなのに、姉妹たちの名前や命日、また彼女たちの作品の登場人物と、モンゴメリが描いたアンやエミリーの物語との符合について、これまで指摘する本がなかったのはなぜなのでしょう。

単純に言えることは、両者の作風が表面的に大きく異なっていたということ。

世間がそのまま受け入れるわけにはいかないほど強烈な個性を放つ希有な作品と、ある意味、大衆受けすることを狙って書き始められたサクセスストーリー。

それぞれの読者層が異なったことで、モンゴメリとブロンテ姉妹の繋がりは気づかれなかったのではないでしょうか。

あるいは、『赤毛のアン』が発表された当時の読者たちにとって、それはあまりにも自明のことだったのかもしれません。

当たり前のことは書き残されず、ずっと時代がたって現代の読者がそれぞれの作品を読んだ時には、その作趣の違いから、両者を結びつけることなど思いもよらないこととなったとも考えられます。

イギリス文学界に金字塔を打ち立てたブロンテ姉妹の生涯は、やはり当時の著名な女流作家であるエリザベス・ギャスケルの手になる『シャーロット・ブロンテの生涯』で広く知られていましたから、モンゴメリがそこからも多くのインスピレーションを得ていたとしても不思議ではありません。

例えば、長じたアン・シャーリーがサマーサイド中学校の校長に就任する、というプロットもそうです。

モンゴメリの日記を編纂したルビオとウォーターストーンの両女史は、モンゴメリはシャーロット・ブロンテとジョージ・エリオットという二人の英国女流作家を生涯のお手本にしていたと述べています(*6)が、ジョージ・エリオットの本名はメアリー・アン・エヴァンズ(Mary Anne Evans)です。

一方、シャーロット・ブロンテは、幼い頃に学んだカウアン・ブリッジ校のアン・エヴァンズ(Ann Evans)校長をモデルにした、テンプル先生を『ジェイン・エア』のなかで描いています。

もちろん、この二人のアン・エヴァンズの間には何の繋がりもありません。

何の繋がりもないのに同じ名前。

こうした神秘的なシンクロニシティに、強い意識を向けていたモンゴメリのことですから、アン・シャーリーを校長先生にするというアイディアも、二人のアン・エヴァンズから発想されたものかも?という想像が浮かびます。

また、モンゴメリは『赤毛のアン』のなかで、アヴォンリーにもらわれてきたばかりのアンについて、

「かわいそうにこれまでいやというほど殺風景なところばかり見てきたのである。だが、ここはアンが夢にも思わなかったほど美しかった。」(*7)

と書いています。

プリンス・エドワード島のすぐ南にあり、自然環境が異なっていたとは思われないノヴァスコシアからやってきたアンの心境を、このように表現するというのはちょっと不思議です。

しかしこれも、おしゃべりでかんしゃくもちで詩を諳んじる幼い頃のシャーロット・ブロンテを、イギリス・ヨークシャーの荒野が広がる殺風景なハワースから、緑豊かなプリンス・エドワード島に連れてきたら・・・という着想が、アン・シャーリーの物語の根底にあったからと思えば、すんなりと腑に落ちます。

ひとたび気づけば、驚くほどあからさまに配された符合の数々。

この秘密を知ったあなたは、モンゴメリが密かに、あるいは自分でも知らず知らずのうちに作品に散りばめた、ブロンテ姉妹へのオマージュを発見する楽しみを得たのではないでしょうか。

おわりに

モンゴメリは、スコットランド地方の「doric(ドーリク)」という方言を心から愛し(*1)、ケルトの人々が神聖視する「木」にまつわる詩(*2)や物語を多く書きました。

そして近年、ブロンテ姉妹についても、

「ケルト民族の血統がブロンテ文学にとって重要な要素として認識され始めた」(*3)

「エミリブロンテは初期ケルト詩歌に見られた『あの不思議で圧倒的な想像力の精神』に従っている」(*4)

という評価が確立しています。

つまり両者には、「木を神聖視するケルト的感性の持ち主」という共通項があることが明らかなのです。

木は、ケルト語で【dru-】と言うそうですが、モンゴメリにとって大切なキーワードである「kindred」を、その【dru-】というケルト的響きが活きる形で、村岡花子氏が「同類」と翻訳したのは、そのような解釈が一般化するよりもずっと以前のことでした。

東洋英和の図書館にあったブロンテの原書を読み(*5)、帰任するカナダ人宣教師から託された「赤毛のアン」の世界に魅入られた村岡女史の感性は、当然のようにモンゴメリをブロンテ姉妹に繋がるケルト的なものとして捉えることができたのでしょう。

戦争中の日本にも、モンゴメリの真実の同類がいたことは、後の世に生きる私たちにとって大変な幸運でした。

もしかしたら、モンゴメリが観たvisionには、既に映っていたことなのかもしれませんが。

参考・引用文献

Ⅰ. 憧れの昔気質の少女 〜 オルコット

(*1)『モンゴメリ書簡集Ⅰ』 p.64 宮武潤三・順子 訳 篠崎書林 昭和56年

(*2) "The Selected Journals of L. M. Montgomery VOLUME Ⅰ: 1889-1910" p.251 Mary Rubio & Elizabeth Waterston 編 Oxford University Press 2000年

(*3)『モンゴメリ書簡集I』p.52

(*4)『美しいポリー』p.4 ルイザ・メイ・オルコット著 村岡花子 訳 岩崎書店 1981年

(*5)『美しいポリー』p.3

(*6)『風の中のポリー』p.59 ルイザ・メイ・オルコット著 村岡花子 訳 岩崎書店 1981年

(*7)『美しいポリー』p.78

(*8)『美しいポリー』p.66

(*9)『美しいポリー』p.66

(*10)『美しいポリー』p.129

(*11)『美しいポリー』p.129

(*12)『美しいポリー』p.167

(*13)『赤毛のアン』pp. 240-248 L.M. モンゴメリ著 村岡花子 訳 新潮文庫 昭和57年

(*14)『ヨーロッパ人名語源辞典』p.271 梅田 修 著 大修館書店 2000年

(*15)『モンゴメリ日記(1897~1900)愛、その光と影』pp.68-71 メアリー・ルビオ/エリザベス・ウォーターストン 編 桂宥子訳 立風書房 1997年

Ⅱ. ヒロインの原型 〜 ブロンテ姉妹

(*1) "AFTER GREEN GABLES L.M. Montgomery's Letters to Ephraim Weber, 1916-1941" p.206 1933年7月の手紙より Hildi Forese Tiessen & Paul Gerard Tiessen 編 University of Toronto Press 2006年

' Benson's recent biography of Charlotte Bronte fascinated me. But I do not think Charlotte was in the least like the domineering little shrew he pictures her ── any more, perhaps, than she was like the rather too saintly heroine of Mrs. Gaskell's biography. I doubt if anyone knows, or knew, or ever will know, the real Charlotte Bronte. I love Charlotte so much that I am angry when anyone tries to belittle her.’

(*2)『赤毛のアン』p.86 村岡訳

(*3)『ブロンテ全集2 ジェイン・エア』p.725(解説) シャーロット・ブロンテ 著 小池 滋 訳 みすず書房 1995年

(*4)『ヨーロッパ人名語源辞典』p.288 梅田 修 著 大修館書店 2000年7月

(*5)『モンゴメリ書簡集Ⅰ』 p.70[原注]***

モンゴメリは、以前、彼(=モンゴメリの夫 暢子注)の姓をMcDonaldと綴っていたのが、ここではMacdonaldと正しく綴っている。後に彼女は彼の名をEwenではなく、Ewanと書いている。また、彼女は、1911年の後半になるまで、ジョージ・・ボイドの姓をまちがって綴っているが、この時になってやっとMacMillanと書いている。後に、親友の名をFrederickaではなく、Fredericaと綴っている。

(*6)『エミリ・ブロンテ その魂は荒野に舞う』p.78 キャサリン・フランク著 植松みどり訳 河出書房新社 1992年

(*7)『ブロンテ全集12 シャーロット・ブロンテの生涯』pp.363~364 エリザベス・ギャスケル著 中岡 洋 訳 みすず書房 1995年

(*8)『ブロンテ全集12 シャーロット・ブロンテの生涯』pp.136-137

(*9)『ブロンテ全集12 シャーロット・ブロンテの生涯』p.106

(*10)『ブロンテ全集12 シャーロット・ブロンテの生涯』p.98

(*11)『エミリー・ブロンテ その魂は荒野を舞う』pp.145-6

(*12)『エミリー・ブロンテ その魂は荒野を舞う』p.146

(*13)『ブロンテ全集3 シャーリー』p.269 シャーロット・ブロンテ 著 都留 信夫 訳 みすず書房 1995年

(*14)『赤毛のアン』pp.23-4 松本侑子訳 集英社 1998年

(*15)『エミリー・ブロンテ その魂は荒野に舞う』p.360

(*16)『赤毛のアン』p.22 松本訳

(*17) 『ブロンテ全集9 ワイルドフェル・ホールの住人』p.91 アン・ブロンテ 著 山口 弘恵 訳 みすず書房 1996年

(*18)『ブロンテ全集9 ワイルドフェル・ホールの住人』p.124

(*19)『アンの青春』pp.243-4 L.M. モンゴメリ著 村岡花子 訳 新潮文庫 昭和40年

(*20)『ブロンテ全集9 ワイルドフェル・ホールの住人』p.105

(*21)『アンの青春』pp.243-4

(*22) "First Names of Fictional Characters in Novels by Charlotte Bronte" H Barry Ⅲ 著 ICOS 2008 Conference Abstract http://icos2008.yorku.ca/program/show_abstract.php?id=115

(*23)『エミリー・ブロンテ その魂は荒野に舞う』pp.181-2

(*24)『エミリー・ブロンテ その魂は荒野に舞う』p.182

(*25)『ブロンテ全集9 ワイルドフェル・ホールの住人』p.691

(*26) "The Selected Journals of L. M. Montgomery VOLUME Ⅱ: 1910-1921" p.75 Mary Rubio & Elizabeth Waterston 編 Oxford University Press 2003年

(*27)『エミリー・ブロンテ その魂は荒野を舞う』p.360

(*28)『エミリー・ブロンテ その魂は荒野を舞う』p.366

(*29)『エミリー・ブロンテ その魂は荒野を舞う』p.366

(*30)『モンゴメリ書簡集I』p.31

(*31)『赤毛のアン』p.530 松本 訳

(*32) "The Selected Journals of L.M. Montgomery VOLUME Ⅱ: 1910-1921" p.222

' Myself, I think the book is the best I have ever written not even excepting Green Gables or my own favorite "The Story Girl." But will the dear public think so? '

(*33)"The Selected Journals of L.M. Montgomery VOLUME Ⅴ: 1935-1942" p.14 Mary Rubio & Elizabeth Waterston 編 Oxford University Press 2004年

(*34)『赤毛のアンに隠されたシェイクスピア』pp.61-77 松本侑子 著 集英社 2001年

(*35)『ヨーロッパ人名語源辞典』p.67

(*36)『ヨーロッパ人名語源辞典』p.67

(*37)『赤毛のアンに隠されたシェイクスピア』pp.61-77

(*38)『アンの青春』p.274

(*39)『赤毛のアンに隠されたシェイクスピア』p.71

(*40)『ヨーロッパ人名語源辞典』p.16

(*41)『赤毛のアンに隠されたシェイクスピア』p.61

(*42)『赤毛のアンに隠されたシェイクスピア』pp.61-77

Ⅲ. 同類の文通相手 〜 マクミラン

(*1)『アンの夢の家』 p.11 村岡花子 訳 新潮文庫 昭和57年

(*2)『アンの夢の家』 p.11 村岡 訳

(*3)『アンの夢の家』 p.11 村岡 訳

(*4)『アンの夢の家』 p.275 村岡 訳

(*5)『アンの夢の家』 p.285 村岡 訳

(*6)『モンゴメリ書簡集I』 p.vi

(*7)『モンゴメリ書簡集I』 pp.98-99

(*8)『アンの夢の家』 p.57 村岡 訳

(*9)『アンの夢の家』 p.57 村岡 訳

(*10)『アンの夢の家』 p.58 村岡 訳

(*11)『アンの夢の家』 p.61 村岡 訳

(*12)『アンの夢の家』 p.62 村岡 訳

(*13)『モンゴメリ書簡集I』 pp.99-101

(*14)『モンゴメリ書簡集I』 p.94

(*15)『モンゴメリ書簡集I』 pp.122-123

(*16)『モンゴメリ書簡集I』 pp.132-134

(*17)『アンの夢の家』 p.241 村岡 訳

Ⅳ. 論争の文通相手 〜 ウィーバー

(*1)『モンゴメリ書簡集Ⅰ』 p.vi

(*2) "The Selected Journals of L. M. Montgomery VOLUME I: 1889-1910" p.297

(*3) "AFTER GREEN GABLES L.M. Montgomery's Letters to Ephraim Weber, 1916-1941" p.118 注釈部分より

(*4) "AFTER GREEN GABLES L.M. Montgomery's Letters to Ephraim Weber, 1916-1941" pp.114-115

(*5) "AFTER GREEN GABLES L.M. Montgomery's Letters to Ephraim Weber, 1916-1941" p.115 水野暢子 訳

(*6) "A teacher’s search for a public voice and a heroism of peace: Ephraim Weber, Chicago 1915 and beyond" Paul Tiessen 著 http://www.bluffton.edu/conf/teachingpeace/Tiessen.html

'It's a commercial war, and utterly unworthy of one drop of Canadian blood spilt for it.'

(*7) "AFTER GREEN GABLES L.M. Montgomery's Letters to Ephraim Weber, 1916-1941" pp.61-62 水野暢子 訳

(*a) エドワード・ポラックの詩 'The Parting Hour'からの引用

(*b)「遥かなる神聖な出来事」とは、ウィーバーが大好きなテニスンの詩の言葉とのこと。モンゴメリは、これを引用することによりウィーバーの心の琴線に触れようとしている、と注釈にある。

(*c) サミュエル記上30章24節からの引用

(*d) イザヤ書2章4節およびミカ書4章3節からの引用

(*e) ヘブライ人への手紙9章22節からの引用

(*8)『アンの娘リラ』 p.106 掛川恭子 訳 講談社 1991年

(*9)『アンの娘リラ』 p.320 掛川 訳

(*10)『アンの娘リラ』 pp.319-323 掛川 訳

(*11) "AFTER GREEN GABLES L.M. Montgomery's Letters to Ephraim Weber, 1916-1941" p.88

’Read it from the standpoint of a young girl (if you can!) and not from any sophisticated angle or you will not think much of it. ’ 水野暢子 訳

(*12) "AFTER GREEN GABLES L.M. Montgomery's Letters to Ephraim Weber, 1916-1941" p.215 水野暢子 訳

(*13) 松本侑子氏が出版された新訳『赤毛のアン』では、村岡訳の「四年前にあの人のお父さんが病気でアルバータへ静養に行かなくてはならなかったもんで、ギルバートもいっしょに行ったのよ。」 (p.144)のところが、「四年前、お父さんが病気になった時、静養のために本土西部のアルバータ州へ行くことになって、ギルバートもついて行ったのよ。」(松本訳では p.170)と訳されている。

しかし、ギルバートがプリンス・エドワード島に戻ってきたのは1877年頃という設定であり、その当時のアルバータはまだ州にはなっていない。カナダへ編入され州となったのは1905年なので、「本土」という表現も当たらない。そもそもダイアナは「本土西部」「州」とは言っていない。

"You'll have Gilbert in your class after this," said Diana, "and he's used to being head of his class, I can tell you. He's only in the fourth book although he's nearly fourteen. Four years ago his father was sick and had to go out to Alberta for his health and Gilbert went with him. They were there three years and Gil didn't go to school hardly any until they came back. You won't find it so easy to keep head after this, Anne."

(*14) "AFTER GREEN GABLES L.M. Montgomery's Letters to Ephraim Weber, 1916-1941" p.7

'Won't you write a story that will make me the man I want to be?'

Ⅴ. 初恋の人 〜 ウィル

(*1) 『モンゴメリ日記1(1889~1892) プリンス・エドワード島の少女』 p.115 メアリー・ルビオ/エリザベス・ウォーターストン 編 桂 宥子 訳 立風書房 1997年

(*2) 『赤毛のアン』 p.23 松本 訳

(*3) 『赤毛のアン』p.171 松本 訳

(*4) 『モンゴメリ日記1(1889~1892)』 p.159

(*5) 『モンゴメリ日記1897~1900』 pp.175-176

(*6) 『モンゴメリ書簡集I』 pp.33-34

(*7) 松本侑子氏などの他訳では、愛称で呼ばれる箇所は「ギルバート」と訳されている。

(*8) 『ヨーロッパ人名語源辞典』p.240

Ⅵ. 遥かなる自己 〜 モンゴメリ

(*1) 『モンゴメリ書簡集Ⅰ』 p.19

(*2) 『モンゴメリ書簡集Ⅰ』 p.20

(*3) 『モンゴメリ書簡集Ⅰ』 p.31

(*4) 『モンゴメリ日記1897~1900』 pp.68-71

(*5) 『モンゴメリ書簡集Ⅰ』 p.136

(*6) 『モンゴメリ書簡集Ⅰ』 p.163

(*7) 『モンゴメリ書簡集Ⅰ』 p.166

(*8) 『モンゴメリ書簡集I』 pp.136-137

(*9) 『モンゴメリ書簡集I』 pp.126-127

VII. 散りばめられたオマージュ

(*1) "The Selected Journals of L.M. Montgomery VOLUME Ⅳ: 1935-1942" p.188

"Benson cannot understand a proud sensitive woman's heart, that is all. I love Charlotte Brontë so much that I am angry when anyone tries to belittle her."

(*2) "The Selected Journals of L. M. Montgomery VOLUME Ⅱ: 1910-1921" p.30

"As the young author entered the Pages' beautiful library one thought came to us, 'It is a repetition of history ── Charlotte Bronte coming up to London' ──"

(*3) "The Selected Journals of L. M. Montgomery VOLUME Ⅲ: 1921-1929" p.204 Mary Rubio & Elizabeth Waterston 編 Oxford University Press 2003年

"Emily Brontë is a mysterious figure. 【中略】Her genius was really greater than Charlotte's ── and even narrower. But the world did not know it when she died. Strange Emily Brontë."

(*4) "The Selected Journals of L. M. Montgomery VOLUME Ⅳ: 1929-1935" p.259 Mary Rubio & Elizabeth Waterston 編 Oxford University Press 1998年

"By times I read Wuthering Heights, which was a very poor choice for such a day and such an illness. There is not one agreeable character in the book ── no one who seems really sane. Yet it has a wild, indescribable, inescapable charm.…"

(*5) "The Selected Journals of L. M. Montgomery VOLUME Ⅲ: 1921-1929" p.6

"They like the idea but want "a more attractive name than Emily." I have written them my ultimatum on this. "Emily" is a quaint, delightful name, and hasn't been worn threadbare in recent fiction as almost every other name has. Besides, my heroine is Emily, just as Anne was Anne. She has been "Emily" for the past ten years during which time I have been carrying her in my mind, waiting for the time when I could put her into a book. She has "grown" just as "Anne" did and so ought to be just as well-beloved. And "Emily" she shall remain."

(*6) 『〈赤毛のアン〉の素顔 L・M・ モンゴメリー』 p.177 メアリー・ルビオ/エリザベス・ウォーターストーン 著 槙 朝子 訳 ほるぷ出版 1996年

(*7) 『赤毛のアン』 p.45 村岡訳

おわりに

(*1) "AFTER GREEN GABLES L.M. Montgomery's Letters to Ephraim Weber, 1916-1941" p.205

(*2) "The Selected Journals of L.M. Montgomery VOLUME Ⅱ: 1910-1921" p.36

(*3) 『「嵐が丘」を読む』 p.33 ウィリアム・ライトによる言葉 中岡 洋 編著 開文社出版 2003年

(*4) 『「嵐が丘」を読む』p.33 メアリ・ウォードによる言葉

(*5) 『アンのゆりかご 村岡花子の生涯』 p.68 村岡 恵理 著 マガジンハウス 2008年